Fast Forward …

Drôle de titre, non ? C’est sans doute plus parlant pour les personnes nées avant le tout numérique. Quand on utilisait encore des magnétoscopes et des magnétophones, et qu’il y avait ces 2 lettres : “F.F.”, au-dessus de la touche d’avance rapide. Et oui, je fais parti de cette génération… Je vais donc faire un petit saut en avant dans le temps.

Le 1er novembre, le lendemain de ma visite à l’Okabe, je ne suis pas allé marcher. Pourquoi ? Tout simplement parce que j’étais invité à déjeuner chez des amis Rennais, qui se trouvaient être à Saint-Jean au même moment. C’était donc difficile pour moi de partir en excursion alors que j’étais attendu, et je savais que j’y passerais l’après-midi. Nous avons passé un agréable moment à discuter autour d’un délicieux repas, accompagné, comme il se doit, de vins de qualité. Ceux qui me connaissent savent que je suis un bon convive, que je dis rarement non quand on me ressert, et à plus forte raison si je me régale en bonne compagnie. C’était vraiment très convivial et je suis rentré alors que la nuit commençait à tomber.

Le surlendemain, le 2 donc, mes excès de la veille associés à une mauvaise nuit, cette dernière étant certainement la conséquence des premiers, mes jambes et ma tête me semblaient plus lourds que d’ordinaire. Et, bien que je sois allé marcher, j’ai dû faire demi-tour arrivé à la moitié de l’itinéraire que j’avais prévu : fatigué, dépourvu de motivation, et incapable de faire une photo qui me satisfasse. J’ai préféré rentrer faire une sieste ! Parfois, il est préférable de faire une pause afin de mieux repartir.

Et c’est ce qui s’est passé ! Le 3 au matin, je suis monté à la crête d’Organbidexka située à 1445m pour assister au lever de soleil sur les Pyrénées et la Soule. Je suis monté en voiture jusqu’au col de Bagargiak (1325m) et j’ai fini en marchant les 120 mètres de dénivelé restants. Je dois dire que j’ai souffert : les 120 premiers mètres ça allait, mais les 225 derniers mètres représentent une pente à 63%, soit un angle d’environ 32°, dans le noir, avec pour seul assistance ma frontale et la carte IGN de Géoportail qui m’indique où je me situe sur le tracé grâce au GPS.

Mais cela en valait vraiment la peine parce qu’une fois sur la crête, vous avez une vue dégagée sur les Pyrénées et la Soule, mais je ne vous en dis pas plus, regardez plutôt !

Je suis redescendu au bout d’une heure et demie, frigorifié mais heureux… heureux d’avoir eu le privilège d’assister à un tel spectacle, heureux d’avoir pu capter ce moment en vidéo et en photo. La journée commençait plutôt bien et, comme je le mentionne dans la vidéo, elle était loin d’être terminée.

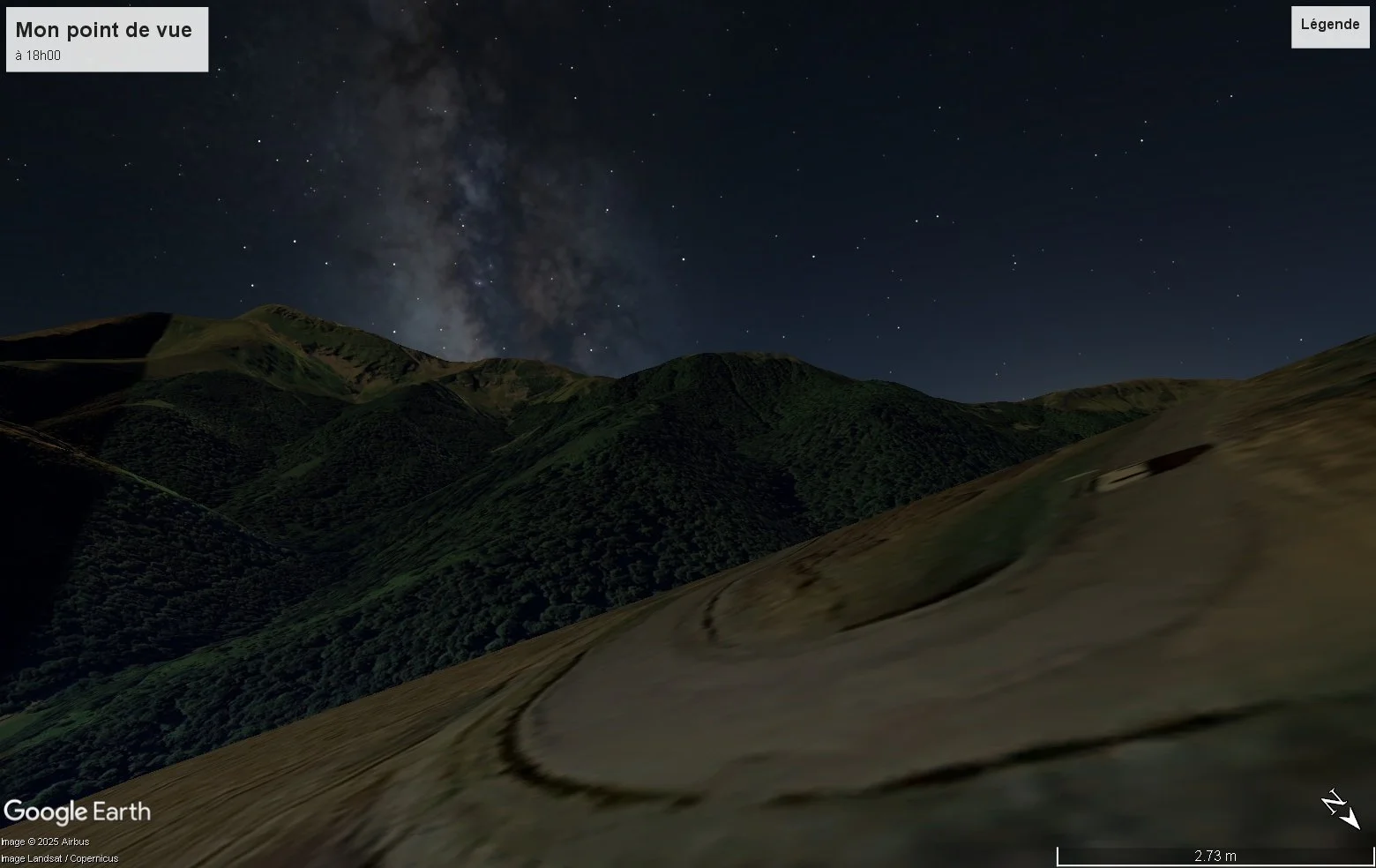

J’avais planifié une photo depuis un des lacets de la route qui mène à Larrau depuis le col de Bagargiak. Il s’agit de la même route que je m’étais refusé à prendre quelques jours plus tôt pour aller à la passerelle d’Holzarte. C’était un peu différent cette fois parce que je ferai la descente de jour. Les vues y sont magnifiques mais, hélas, on n’a pas vraiment le loisir d’en profiter. Il est préférable de garder les yeux sur la route car, même de jour, cela demande un peu de concentration. J’avais repéré un virage dans Google Earth, dans lequel il y avait suffisamment de place pour garer ma petite voiture, et d’où je pouvais voir le pic d’Ohry avec dans mon cadre la Voie Lactée.

Je me suis garé sur le petit dégagement sur la gauche. Il y a juste la place pour une voiture. Je suppose que c’est là au cas où deux voitures seraient amenées à se croiser mais, vu l’heure et la saison, il y avait quand très peu de chance que ça arrive.

Mon point de vue à 18h00 selon Google Earth.

En vérité, j’y voyais beaucoup mieux que ça et la Voie Lactée n’était pas aussi visible.

Enfin, je croisais les doigts, car il suffisait que quelques nuages apparaissent sur l’horizon pour compromettre cette photo soigneusement planifiée. Je m’y suis donc rendu vers 17h30 afin d’être installé, et prêt à shooter quand la voie lactée apparaitrait. Il fallait que je puisse faire une photo de la route et des montagnes avant que la luminosité ne soit trop basse, et une autre plus tard, lorsque la Voie Lactée serait enfin visible, afin de pouvoir les assembler à posteriori dans Photoshop. Pour cela, le cadre ne doit absolument pas bouger, et il s’est écoulé environ une heure entre les 2 photos que j’ai utilisées.

Exposure/time blending de 2 images : sol et paysage : 3.2 sec, 16mm f/4 à 100 iso à 18h15

Voie Lactée : 8 sec, 16 mm f/4 à 6400 iso à 19h12

J’entends déjà certains hurler à l’infamie, arguant que c’est “tricher”, que cela ne correspond pas à la réalité, et qu’en conséquence, cela ne peut donc pas être considéré comme une véritable photo. À cela, je répondrais simplement qu’une photo n’est pas le reflet fidèle de ce que l’on voit, car un capteur n’est tout simplement pas un œil humain. Ce dernier, en effet, perçoit des écarts de luminosité d’environ 20 à 24 IL (indices de lumination), si l’on rapporte à l’œil humain cette unité de mesure qui est couramment utilisée dans le domaine de la photographie. Les appareils photo les plus récents et les plus performants du marché ne parviennent au maximum qu'à atteindre 15 IL (c’est ce que l’on désigne sous le terme de dynamique du capteur, et celle-ci diminue inévitablement lorsque l’on augmente les valeurs ISO). Toutefois, la plupart des appareils se situent plutôt aux alentours de 12 IL. Vous pourriez me dire qu'il n'y a pas tant de différence, que 5 à 8 points ce n’est pas grand-chose… En réalité, c’est bien plus significatif ! En effet, à chaque IL, ou EV (Exposure Value), ou diaph (tout ça c’est la même chose) que l’on perd , cela signifie que le capteur enregistre deux fois moins de lumière, d’où la nécessité d’utiliser ce procédé. Qui plus est, n’étant pas photo-journaliste, je ne suis pas contraint de me conformer à la réalité, je peux donc explorer ma créativité de manière plus libre. C’est ce que l'on appelle communément la licence artistique.

Pour en revenir à la photo en elle-même, plusieurs problèmes se sont posés : la pollution lumineuse et l’élévation trop faible du cœur de la Voie Lactée. En cette saison, les communes allument leurs éclairages publics vers 18h ou 19h, et le soleil, bien qu’il soit passé derrière les montagnes, éclaire encore le ciel, au-delà de l’heure du coucher. Et quand enfin il n’éclairait plus le ciel, j’ai réalisé que l’ouverture à f/4 de mon 16-35mm ne me permettrait pas de capter suffisamment de lumière. Ce n’est donc pas la photo à laquelle je pensais, mais bon je l’aime bien quand même. Et de toute façon, ce n’était sans doute pas la meilleure saison pour photographier la Voie Lactée. Il semble que la meilleure période soit entre mars et septembre dans l’hémisphère Nord, lorsque son élévation est plus importante. Mais c’était intéressant et plein d’enseignements pour de futures tentatives.